对历史建筑的改造以服务于当下社会有什么现实意义?到底是什么赋予了建筑的历史价值?

★ 请描述一下建筑与哲学之间是如何进行对话的,是什么让你们以不同的方式来思考建筑作品的?

在我们应邀在2018年国际建筑哲学学会大会上发言时,这个对话就开始了。

建筑理论通常是由建筑师,而非理论家或评论家所撰写,其对哲学的运用往往是离题的。

★ 为什么你认为战后的建筑需要以一种独特的方式来保护和振兴?

这个时期的建筑在很大程度上反映了其所处的时代特点:飞速发展的生产和制造能力;更广泛使用的人造材料;以及从材料本身的重要性到它们排列方式的转变。

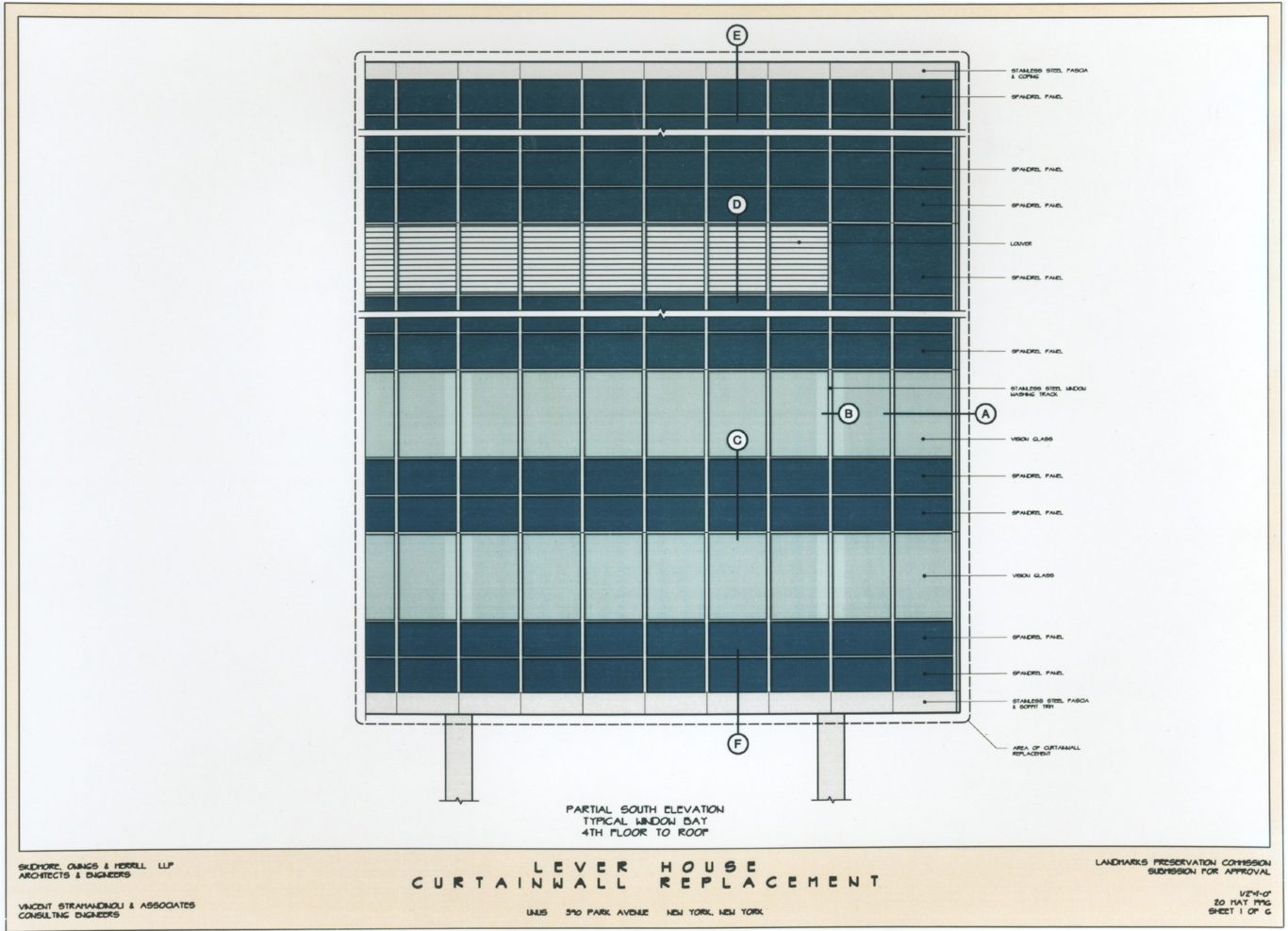

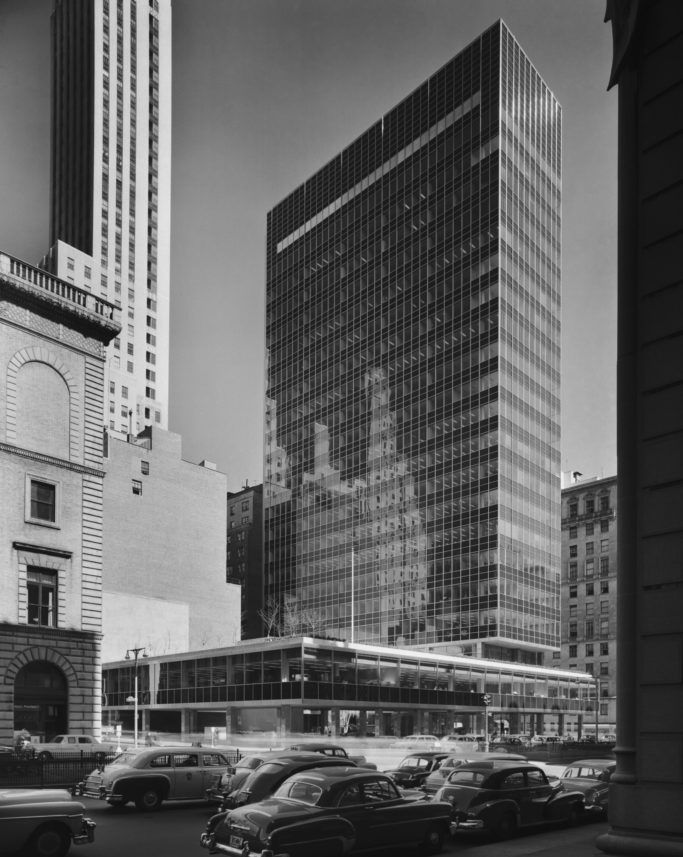

1952年开业的利华大厦引入了现代主义设计的新想法——垂直楼板和水平基座、玻璃幕墙和公共庭院——其中有许多设计很快成为了当代建筑设计的中流砥柱。

真正重要的是概念,而不是空间的具体物质属性。你在建筑里的体验就是对一个想法的体会。

★ Bunshaft并没有留下太多文字记录。这对你在发现他的设计意图方面有什么影响?

在你研究这些建筑时,就能看出他的意图了。当你和我们一样多地接触它们时,规律就会浮出水面。

在我们提出的论点中,缺少文字也是有道理的。重要的不仅仅是设计师的意图——不在于他或她说了或做了什么——而是作品本身想表达的意图。

★ 在您的论文中,讨论了在一个成功的适应性再利用项目中,时间和地点作为叙事重要组成部分的重要性。这些故事是怎么成型的?

这是适应性再利用项目的过程中非常引人瞩目的一部分。你在为一座有历史沉淀的建筑工作,这需要更多额外的考虑。如果你研究、理解和驾驭建筑所讲述的故事,你就可以更有效地改变它。

如果你对这座建筑有足够的尊重,就会比任何监管机构施加的制度约束更有效。

我们不仅希望看到我们的建筑得到尊重并受到保护,更希望它们能为城市做出积极贡献。

在有关适应性再利用和单纯的保护之间有怎样区别的讨论中,您是否遇到过一些困惑?

当然,这里会有一种紧张的情绪。即使手头负责的建筑为私人所有,在上世纪中叶所建的具有标志性地位的现代建筑项目上,您会发现公众对这些建筑已产生了一种共同的归属感。

★ 客户来找你的原因,是否因为他们认为今天的 SOM 是用来回顾历史建筑的最佳选择?

有时候的确如此。在上述情况下,他们会本能地认为 SOM 比其他任何人更适合这些项目,并愿意与我们一起参与其中。我们对适应性再利用这个主题有着深刻的领悟。我们熟读项目遗留至当代的文献资料,深入研究我们自有档案库中的建筑草图、渲染图、完稿和客户与建筑师之间的通信记录。

★ 是否会有这种情况,在重新审视传统建筑时,您是否会对从中发现的设计意图而感到惊讶?

在翻修“汉华实业信托银行”(Manufacturers Hanover Trust)时,我们收获了一个极大的惊喜。当我们在2011年应邀参与翻修工作时,这座建筑已经年久失修,不再适合担任银行分行的重任。大楼位于一个极具活力的街角——纽约第43和第五大道的交叉口,所以它值得重获新生,我们也试图找寻有效传达这一点的方法。

★ 这种工作是否有环境部分的考虑因素包含在内?可以肯定的是,从1950年代以来,围绕可持续发展的政策和文化抱负已与过去有所不同。

我们在去年年初时参加《建筑金属》杂志的竞赛时考虑了环境方面的问题。竞赛要求参与者改造曼哈顿一座老旧建筑的外立面,以减少碳排放,为城市的《绿色新政》(Green New Deal)做贡献,并为业主创造经济效益。

★ 除了梅洛·庞蒂,您还以看看十九世纪的两位人物尤金·维欧乐(Eugène Viollet-le-Duc)和约翰·拉斯金(John Ruskin),以及他们对上世纪建筑的理解方式和设计意图。您的适应性再利用设计与他们的理念相比有何不同?

拉斯金被视为当代建筑保存理论的教父,他的想法很直接:保存现存建筑的完整性,尽可能地少做改动,让腐朽的东西自己说话。

尤金使用的技术手段和研究方案与我们有很大的不同,但我们发现两者之间的方法也有共同之处。从某种意义上来说,我们在利华大厦的工作是一种非常直接的保护性行为,用同类材料进行替换,保留建筑原有的风貌。

★ 对北极星大厅作为适应性再利用的一个范例,人们也许会觉得惊讶。它的存在对历史性校园的布局有什么影响?

北极星大厅的一半可用空间是对现有空间的翻新,所以从技术上讲,它确实是适应性再利用,尽管形式上它看起来像一座新建筑。

★ 业主想要一些具有标志性意义的东西,但相对现有的沃尔特·内奇教堂来说也不至于喧宾夺主。那么在有诸多限制条件的情况下,该如何创建第二座标志性建筑呢?

受访者简介

Van Kluytenaar 在2018年以建筑设计师的身份加入 SOM 纽约办公室。他持有普林斯顿大学建筑系的硕士学位。